ビタミンDが減ると、乾燥やかゆみ、湿疹、ニキビなどの肌トラブルが増えやすくなります。肌のバリア機能が弱まり、免疫の働きが乱れて炎症が長引くためです。現代の生活は、屋内中心や強い紫外線対策で日光を浴びにくく、食事からの摂取量も限られるため、多くの人が不足傾向にあります。

本記事では、ビタミンD不足と肌トラブルの関係を整理し、症状別に原因と予防法を解説します。短時間の日光浴の目安、食事(青魚やきのこなど)の取り入れ方、サプリメントの活用ポイント、血液検査での確認方法まで、今日から実践できる対策を紹介します。

このコラムを読んでわかる事

・ビタミンD不足は、乾燥やかゆみ、湿疹、ニキビなどの肌トラブルに関わっている可能性があること。

・屋内中心の生活や紫外線対策、魚を食べる機会の少なさなどが、ビタミンDの不足につながりやすいと考えられている。

・ビタミンDの不足が続くと、乾燥や粉ふき、アトピーの悪化、繰り返すニキビなどが現れることがある。

・予防や改善には、短時間の日光浴や魚・きのこの摂取、サプリメントの利用や血液検査が役立つとされる。

1 ビタミンDとは?肌の健康に必要不可欠な栄養素の基礎知識

ビタミンDは脂溶性ビタミンの一種で、私たちの健康維持に欠かせない栄養素です。特に肌の健康や免疫機能の調整において欠かせない存在として注目されています。

1-1 ビタミンDの基本的な働き

ビタミンDは、骨・肌・免疫の三つを支える栄養素です。

まず、カルシウムやリンの吸収を助けて骨を丈夫に保ちます。次に、角質層を健やかに整えて肌のバリアを守ります。そして、免疫の反応にブレーキをかけ、炎症が過剰にならないよう調整します。

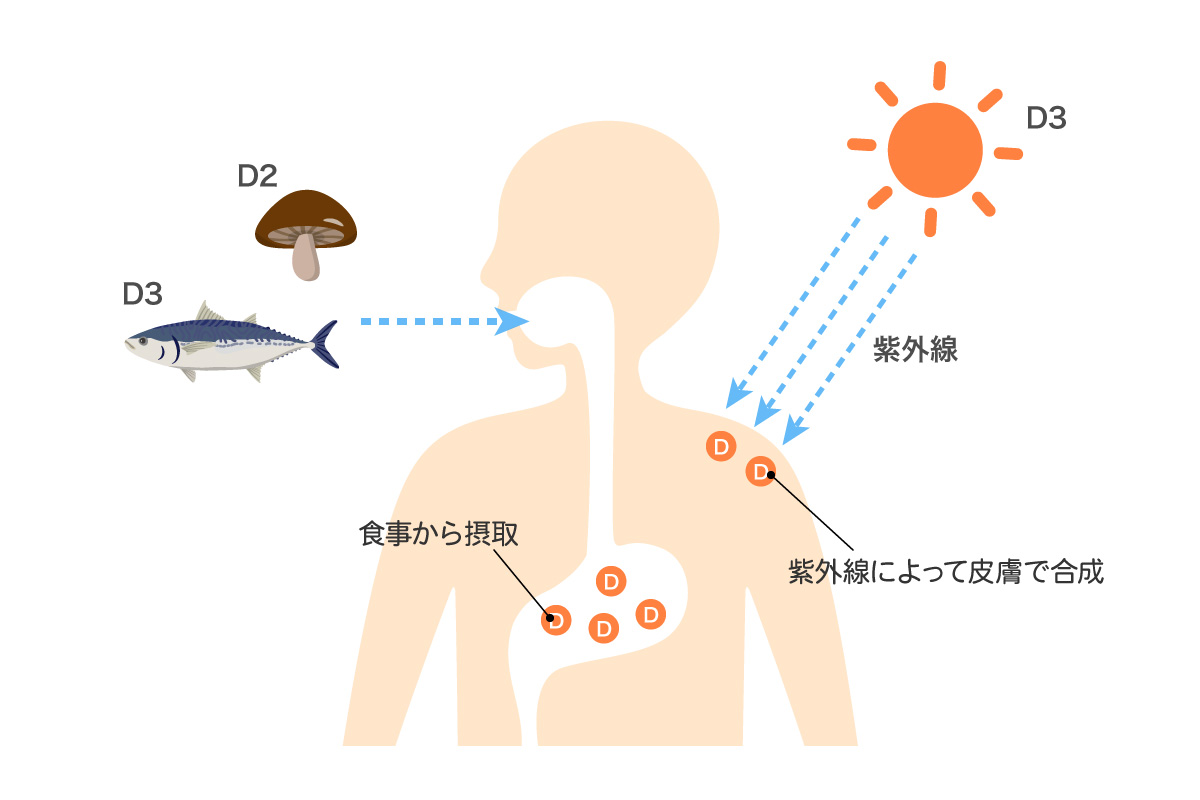

こうした働きを持つビタミンDは、日光(特にUV-B)を浴びた皮膚でつくられ、体内で活性化されて全身に届きます。

つまり、ビタミンDは「骨の栄養」にとどまらず、肌と免疫の安定を同時に支えているのです。

1-2 肌細胞における免疫機能への影響

ビタミンDは、肌の免疫を落ち着かせて炎症やアレルギーを抑える働きを持っています。

肌の細胞にはビタミンDを受け取る“アンテナ”があり、そこに届くと免疫の動きが整い、反応が必要以上に強くならないようバランスがとられます。

さらに、肌のバリア機能を支えることで、外からの刺激や細菌の影響を受けにくくなります。加えて新陳代謝を後押しし、古い角質が自然に剥がれ落ちることで、みずみずしい新しい細胞が肌の表面に押し上げられてきます。こうして、うるおいのある状態を保ちやすくなるのです。

一方で不足すると、この調整力が弱まり、アトピー性皮膚炎や蕁麻疹などの症状が悪化しやすいことが報告されています。見えにくいところで肌を支えるのも、ビタミンDの大切な役割なのです。

1-3 日本人の多くがビタミンD不足傾向にある現実

日本では、ビタミンD不足が広く指摘されています。東京都内で行われた大規模な調査(東京慈恵会医科大学、2023年)でも、多くの人が基準値を下回っていたと報告されています。

背景にあるのは、現代の生活習慣です。オフィスワークや在宅勤務が当たり前になり、外で日光を浴びる時間は大きく減りました。そこに美白志向が重なり、日焼け止めや日傘が習慣化したことで、皮膚でのビタミンD合成はさらに難しくなっています。

若い世代では、学校や部活動の多くが屋内中心になり、スマホやゲームで過ごす時間の長さも影響しています。高齢者の場合は外出の機会が少なくなるうえ、腎機能の低下で体内のビタミンDを活性化しにくくなるため、不足が深まりやすいと考えられています。

ビタミンD :Wikipedia

主に日光に含まれる紫外線B波(UVB)によって皮膚で合成される。この過程は、表皮の基底層や有棘層に存在する7-デヒドロコレステロールがUVBを吸収し、光化学反応を経てコレカルシフェロール(ビタミンD3)が生成される[20]。

2 ビタミンD不足で起こる肌トラブルの症状別解説

ここからは、実際にビタミンDが不足することで起こる肌トラブルについて解説していきます。症状別に詳しく見ていきましょう。

2-1 乾燥・粉ふき

ビタミンDが不足すると、まず現れやすいのが乾燥です。肌が水分をつなぎ止められず、粉をふいたように白っぽく見えることもあります。

本来なら角質層が“うるおいの壁”となって、外気から守りながら水分を閉じ込めています。でもビタミンDが足りないと、その壁が弱まり、乾いた空気や気温の変化にすぐ反応してしまうようになります。

冬の冷たい風で頬がピリッとつっぱる。暖房の効いたオフィスで手の甲がカサついて赤みが出る。そんな身近な不調の影に、ビタミンD不足が関わっていることも少なくありません。

2-2 かゆみ・湿疹(アトピー悪化)

かゆみや湿疹がなかなか治まらないとき、その背景にビタミンD不足が関わっている可能性があります。特にアトピー性皮膚炎のある方では、症状が悪化するきっかけになることもあります。

本来の肌は、外からの刺激に過剰に反応しないように調整されています。しかしビタミンDが十分でないと、このブレーキが弱まり、ちょっとした刺激にも敏感になりやすくなるのです。

国内の調査でも、血中ビタミンDが少ない子どもほどアトピー性皮膚炎が目立つ傾向があると示されています。まだ研究の途上ではありますが、肌の炎症とビタミンD不足の関連は注目されつつあります。

「かゆみがなかなか落ち着かない」と感じるとき、日常の中で不足している栄養素にも目を向けてみると、対策のヒントになるかもしれません。

2-3 ニキビ・吹き出物の増加

ビタミンDが不足すると、ニキビが治りにくく、同じ場所に繰り返し出やすくなると考えられています。皮脂の分泌バランスが乱れ、毛穴が詰まりやすくなることに加え、免疫の働きも弱まり炎症が長引くためです。

本来なら余分な皮脂を抑えて毛穴を守る力がありますが、不足すると皮脂を抑える力が弱まり、毛穴の炎症が長引きやすくなります。治ったと思ったニキビが再び赤く腫れる、といった状態が続くのもその影響の一つです。

さらに、思春期や生理前などホルモンの変動が重なると症状は強まりやすく、生活リズムの乱れや栄養不足も影響すると考えられています。繰り返すニキビに悩むときは、日常のケアに加えてビタミンDを意識した食事や生活習慣を一度見直してみましょう。

3 なぜビタミンD不足が肌トラブルの原因になるのか

ビタミンD不足が肌トラブルを引き起こすメカニズムを理解することで、より効果的な対策を講じることができます。

3-1 肌のバリア機能の低下

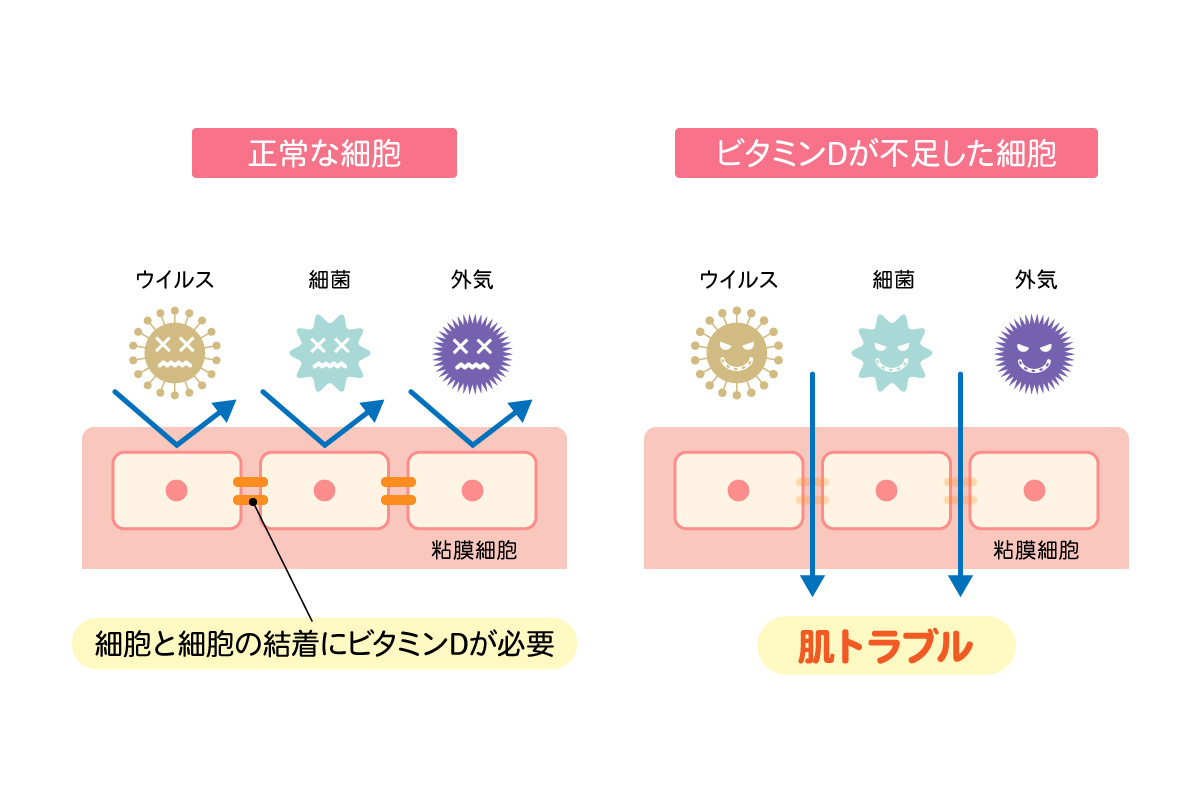

肌の表面には角質層という“守りの壁”があり、外の刺激を防ぎながら水分を保っています。この壁をしっかり築くために欠かせないのがビタミンDです。角質細胞を整列させ、強いバリアをつくる役割を担っています。

ビタミンDが足りないと、この壁の並びが乱れてすき間ができ、刺激物質や細菌が侵入しやすくなります。その影響で炎症や感染のリスクが高まり、水分も逃げやすくなるため、乾燥や敏感肌の原因になります。

3-2 免疫システムへの影響

免疫の働きを落ち着かせ、炎症を強めすぎないように調整しているのがビタミンDです。これが足りなくなると、肌は刺激に敏感になり、赤みやかゆみが長引きやすくなります。

肌の細胞にはビタミンDを受け取る仕組みがあり、しっかり届いていれば免疫は穏やかに機能します。けれども不足気味になると、このバランスが崩れ、湿疹などが繰り返し出てしまうこともあります。

免疫の過剰反応を落ち着かせること。これは、見えにくいところでビタミンDが果たしている大切な役割なのです。

3-3 炎症反応の促進

「赤みがなかなか引かないな」と感じるとき、体の中では炎症が収まりにくくなっていることがあります。本来なら自然と落ち着く反応ですが、ビタミンDが足りないと鎮める力が弱まり、症状が長引きやすくなるのです。

こうした炎症が積み重なると、肌のエイジングサインが早めに現れることもあります。さらに疲れや生活リズムの乱れが加わると、状態が悪化することもあるでしょう。

ビタミンDを意識することで、こうした炎症の連鎖をやわらげ、肌を少しずつ落ち着かせやすくなります。

4 ビタミンD不足の主な原因

現代社会におけるビタミンD不足の背景には、生活習慣の変化や環境要因が大きく関わっています。

4-1 紫外線対策の過度な実施

紫外線を避けすぎると、実はビタミンD不足を招くことがあります。日焼け止めや日傘は大切ですが、完全に光を遮ってしまうと体内でビタミンDが作られにくくなるのです。

最近は一年を通してSPFの高い日焼け止めを使う方も多く、長袖やUVカットの服も普及しています。紫外線対策の効果は大きい一方で、気づかないうちにビタミンDが合成されにくい生活スタイルになりやすいのです。

だからこそ、日光を少しだけ取り入れる工夫が必要です。たとえば短時間だけ手の甲や腕を日に当てるなど、無理のない方法で紫外線対策とビタミンDづくりを両立してみましょう。

4-2 室内生活時間の増加

長い時間を屋内で過ごす生活も、ビタミンD不足の一因になります。明るい部屋にいても、窓ガラスは紫外線B波をほとんど通さないため、ビタミンDの合成は十分に期待できません。

在宅勤務やデスクワークが中心になると、外で日光を浴びる機会はどうしても限られてしまいます。通勤や買い物以外ではほとんど外に出ない、という方も多いのではないでしょうか。

生活の多くを室内で過ごす場合でも、少しの散歩やベランダに出る習慣を取り入れるだけで、ビタミンD不足を防ぎやすくなります。

4-3 食事からの摂取不足

食事だけで十分なビタミンDをとるのは簡単ではありません。多く含まれているのはサバやイワシ、サンマなどの青魚で、サケやマスにも比較的多く含まれています。卵黄やきのこ類にも含まれますが、量は限られており、魚ほどの摂取は期待しにくいのが現実です。

近年は魚より肉料理を選ぶ機会が増え、手軽な食品に偏る傾向もあります。さらに外食やコンビニが中心の生活では、ビタミンDを含む食材が食卓に並ぶ回数は自然と少なくなります。高齢の方では、調理の負担や食欲の低下が重なり、摂取不足が進みやすいと言われています。

このように現代の食習慣そのものが、ビタミンD不足につながりやすい環境をつくっています。

SPF:資生堂

短時間で肌に赤みや炎症を起こさせ、黒化につながりやすくなるUVB(紫外線B波)を防ぐ効果指数のこと。1〜50+までの数値は、何も塗らない場合に比べてUVB波による炎症をどれぐらい長い時間防止できるかを表しており、数値が大きい方がUVB波に対する防御効果が高いことを表しています。

5 ビタミンD不足による肌トラブルの予防&改善ステップ

ビタミンD不足による肌トラブルを予防・改善するための具体的な方法を、症状別に詳しく解説します。

5-1 適切な日光浴の方法

ビタミンDを効率よくつくるには、日光を浴びる時間と当て方が大切です。目安は午前10時から午後2時の間に、手のひらや腕などを15分ほど日に当てること。

全身を日に当てる必要はなく、一部の肌だけでも十分です。日焼け止めを塗っていない部分が少しあれば、そこでビタミンDが合成されやすくなります。

曇りの日でも紫外線は届くため、ちょっと外に出て歩くだけでも効果があります。夏は短めに、春や秋は少し長めにと、季節に合わせて時間を調整することで、効率よく日光浴ができます。

5-2 ビタミンD豊富な食材の選び方

魚の中でもサバやイワシ、サンマなどは特に豊富なので、積極的に選びたい食品です。サケやマスにも比較的多く含まれており、ビタミンDを摂取する上で代表的な食材です。

魚は焼いても煮ても栄養が大きく減らないため、普段の献立に取り入れやすいのが利点です。ただし揚げ物では油に溶け出して減ることがあるので、焼き魚や煮魚の方がおすすめです。

魚以外では、干ししいたけやまいたけなどのきのこ類も有効です。きのこは日光に当てるとビタミンDの量が増えるため、調理前に軽く干してから使うとさらに効率よく補えます。そのほか卵黄やレバー、ビタミンDを強化した乳製品やシリアルも活用できます。

こうした食材を日々の献立に少しずつ加えていくことで、自然とビタミンDを摂りやすくなります。

5-3 サプリメント活用のポイント

日光や食事だけでは十分に補いにくいとき、サプリメントを活用するのも一つの方法です。日本の食事摂取基準(2025年版)では、成人の推奨量は1日9μgとされています。ただし生活習慣や日照時間によって必要量は変わるため、医師に相談して確認しておくと、自分に合った形で取り入れやすくなります。

サプリメントを選ぶ際は「ビタミンD3(コレカルシフェロール)」と表示された製品が、多くの研究で血中濃度をより安定して高めやすいと報告されています。ただし効果には個人差があるため、成分表示や用量を確認し、摂りすぎにならないよう注意しましょう。

また、ビタミンDは脂溶性ビタミンなので、食事と一緒に摂ることで吸収が高まります。普段の生活に合わせて取り入れることで、不足を防ぎやすくなります。

5-4 血液検査での数値確認方法

体内のビタミンDが足りているかどうかは、血液中の“25(OH)D”という値を見ることでわかります。 この数値が30ng/mL以上あれば、十分に足りていると考えられます。

検査は多くの医療機関で受けられ、健康診断のオプションに含まれることもあります。結果に応じて、日光の当たり方や食生活、サプリメントの取り入れ方を調整するとよいでしょう。

定期的に測定しておけば、自分の取り組みがどの程度反映されているかを客観的に確認できます。肌の不調が続くときは、一度この検査を受けてみるのも方法のひとつです。

5-5 乾燥肌・アトピー肌の場合の対策

乾燥やアトピーがある肌では、「保湿」と「ビタミンD補給」をあわせて意識すると、肌を落ち着かせやすくなります。保湿剤に加えて、ビタミンDを含むスキンケア製品を取り入れると、肌環境を整える助けになります。

入浴は熱すぎないお湯で行い、保湿成分入りの入浴剤を選ぶのがおすすめです。お風呂上がりには早めに保湿をして、水分が逃げないようにしましょう。

また、ストレスや睡眠不足は肌の状態に影響します。リラックスできる習慣を持つことや、十分な休養をとることも、肌を落ち着かせる工夫のひとつです。

5-6 ニキビや吹き出物の予防策

同じ場所にニキビが繰り返し出るときは、皮脂の分泌がうまく整っていないことが多いものです。そんなとき、ビタミンDが皮脂の調整を助けてくれます。

スキンケアでは、洗顔のしすぎや刺激の強い化粧品は避けましょう。毛穴を詰まりにくく作られた処方(ノンコメドジェニック)と表示された製品を選ぶと、肌への負担が少なく済みます。

食事では甘いものや脂っこい料理を控えめにし、栄養面ではビタミンDに加えて亜鉛やビタミンAも意識すると良いでしょう。亜鉛は炎症を抑えたり皮膚の修復を支え、ビタミンAは角質代謝や皮脂バランスを整える役割があります。これらを組み合わせることで、肌を健やかに保ちやすくなります。

5-7 シミやしわが気になる肌へのアプローチ

紫外線を浴びたあとにシミや小じわが増えてきたと感じるとき、不足している可能性があるのがビタミンDです。 コラーゲンの生成を支え、肌のハリを保つ働きがあると考えられています。

さらに、ビタミンCやEといった抗酸化の栄養素を意識するとケアの幅が広がります。レチノール(ビタミンA誘導体)を含む化粧品も、新陳代謝を助ける選択肢になります。

紫外線対策は続けつつ、短時間の日光浴で体内のビタミンDを補う。こうした工夫が、将来の肌状態に差をつけます。

まとめ

乾燥やかゆみ、ニキビなど身近な肌トラブルの背景には、ビタミンD不足が関わっている場合があります。日本人の多くは不足傾向にあり、放置すると肌のバリア機能や免疫が乱れやすくなる 傾向があります。

不足を防ぐには、日中の短い日光浴や魚・きのこなどビタミンDを多く含む食材を意識して取り入れることが大切です。食事だけで補いにくいときは、医師に相談したうえでサプリメントを活用する方法もあります。また、血液検査で自分の状態を把握しておけば、必要な対策を選びやすくなります。

肌の不調が続くときこそ、スキンケアだけでなくビタミンDを意識した生活習慣を取り入れることが、健やかな肌を保つ土台になります。

もしご不明な点や知りたいことがあれば、どうぞお気軽にお問い合わせください。