毎日の健康維持や美容のためにビタミンを摂取する方が増えていますが、「ビタミンを水に溶かして飲むのは効果的なの?」「粉末と錠剤、どちらが良いの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。ビタミンの種類によって水に溶けやすいものと溶けにくいものがあり、それぞれ適した摂取方法が異なります。

この記事では、ビタミンを水に溶かして飲むメリットやデメリット、タイプ別の選び方、効果的な摂取タイミングなど、ビタミン摂取に関する疑問を専門的な視点から解説します。自分に合ったビタミン習慣を見つける参考になれば幸いです。

1 肌にコラーゲンを塗るとどうなる?まずは基本を知ろう

ビタミンを水に溶かして飲むことの効果や特徴について基本的な知識を整理しましょう。水溶性と脂溶性の違いや、それぞれの特性を理解することで、より効果的な摂取方法が見えてきます。

1-1 水溶性ビタミンと脂溶性ビタミンの違い

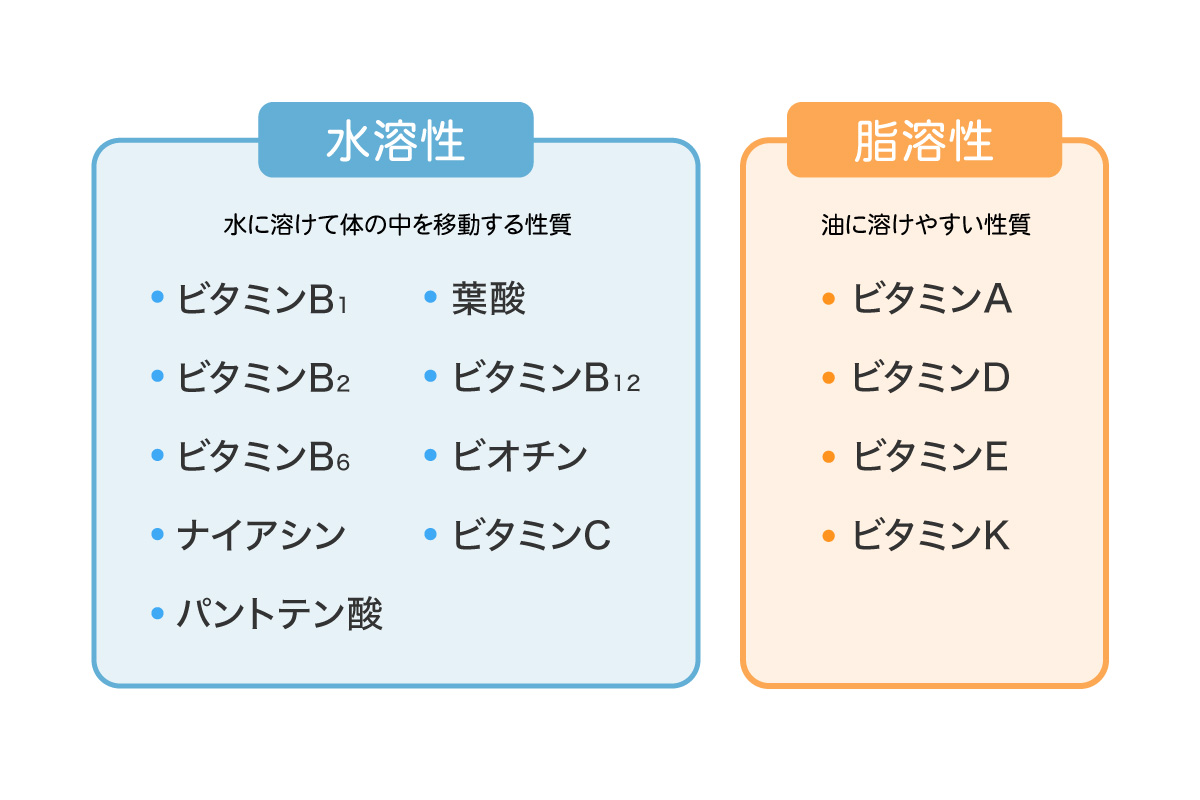

ビタミンは大きく分けて「水溶性」と「脂溶性」の2種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することが、効果的な摂取方法の第一歩です。

水溶性ビタミンには、ビタミンCとビタミンB群(B1、B2、B6、B12、ナイアシン、葉酸など)があります。これらは文字通り水に溶けやすく、体内で余分に摂取した分は尿として排出されるため、基本的に過剰摂取の心配が少なく、水と一緒に摂取することで吸収率が高まるとされています。

一方、脂溶性ビタミンにはビタミンA、D、E、Kが含まれます。これらは水には溶けにくく、油脂と一緒に摂取することで効率よく吸収されます。炒め物やドレッシング、オイルを使った料理と一緒に取り入れると、吸収がスムーズになります。脂溶性ビタミンは体内に蓄積される性質があるため、適切な量を守ることが大切です。特にサプリメントで長期間にわたり過剰に摂取すると、頭痛や吐き気、肝機能の低下など、さまざまな健康被害を引き起こすおそれがあります。そのため、適量を守りながら、日々の食生活に取り入れることが大切です。

1-2 なぜ水に溶かすのか?吸収率と飲みやすさの関係

ビタミンを水に溶かして飲むことには、いくつかのメリットがあります。まず、水溶性ビタミンの場合、水に溶けることで体内での吸収が促進される可能性があります。粉末状のビタミンを水に溶かすことで、粒子が細かく分散し、表面積が広がります。これによって、胃や腸の中で素早く溶け、効率よく吸収されやすくなるのです。

また、水と一緒に摂取することで消化器官への負担が軽減され、飲みやすくなるというメリットもあります。特に錠剤の飲み込みが苦手な方や、喉の通りに不安があるお年寄りの方にとっては、水に溶かして飲むことで摂取しやすくなるでしょう。

ただし、ビタミンの中には光や熱、酸素に弱いものもあるため、溶かしてから時間が経つと成分が分解してしまう可能性があります。特にビタミンCは酸化しやすく、時間の経過とともに効果が低下しやすいため、水に溶かしたらなるべく早めに飲むことをおすすめします。

1-3 どのビタミンが水に溶けやすいのか

ビタミンの種類によって、水に溶けやすいものとそうでないものがあります。すでにお伝えしたように、水溶性ビタミン(ビタミンCとビタミンB群)は水に溶けやすい特性があります。

ビタミンCは最も水に溶けやすいビタミンの一つで、粉末タイプや発泡タイプのサプリメントとして広く利用されています。ビタミンB群も同様に水に溶けやすく、特にB1(チアミン)、B2(リボフラビン)、B6(ピリドキシン)などは水に溶かして摂取することで効率よく吸収できる可能性があります。

一方、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は水に溶けにくいため、単に水に溶かしても効果的に摂取できない場合があります。これらのビタミンは脂質と一緒に摂取することで吸収率が高まるため、油分を含む食事と一緒に摂るか、乳化タイプのサプリメントを選ぶと良いでしょう。

2 水に溶かして飲むビタミンの種類と選び方

ビタミンを含むサプリメントには様々な形状があり、それぞれに特徴があります。ここでは、水に溶かして飲むことができるビタミン製品の種類と、それぞれの特徴や選び方について解説します。

2-1 粉末タイプ:手軽で水に溶けやすいが成分や量に注意が必要

粉末タイプのビタミンサプリメントは、水に溶かしやすく吸収率が高いとされる人気の形態です。特に水溶性ビタミンを摂取する場合に適しています。

粉末タイプの最大のメリットは、水やジュースなど好みの飲み物に溶かして飲めることです。細かい粉末状になっているため溶けやすく、飲みやすさが特徴です。また、摂取量を体調や目的に合わせて自分で調整できる点も魅力です。

粉末タイプのサプリメントは、基本的に個包装されているものであれば、袋を開けてそのまま水に溶かすだけで手軽に使用でき、分量を自分で量る必要がほとんどありません。ただし、大容量のボトルタイプの製品など、自分で適量を取り分ける必要がある場合には、付属のスプーンや、正確に量を測れる計量スプーンを使うことが大切です。目分量での摂取は、必要以上に摂りすぎてしまうことがあるため注意が必要です。

また、粉末タイプの中には、飲みやすさや風味を良くするために香料や人工甘味料などの添加物が含まれていることがあります。こうした成分に敏感な方や、なるべく添加物を避けたい方は、必ず原材料を確認してから選びましょう。

さらに、ビタミンCのように酸性度の高い成分を含む粉末を、直接口に入れると、舌や口の中の粘膜に刺激を与えてしまうことがあります。そのため、必ず水などに溶かしてから摂取するようにしてください。

いずれの場合でも、製品に記載された「摂取目安量」は、安全性を考慮して設定されています。効果を高めようとして多めに飲むのではなく、表示どおりの分量を守ることが、安全かつ確実に栄養を補うポイントです。

2-2 発泡タイプ:味付きで続けやすいが添加物に注意が必要

発泡タイプのビタミンサプリメントは、水に入れると炭酸ガスを発生させながら溶けるるのが特徴です。フレーバーが付いていることが多く、飲みやすさから継続的な摂取がしやすいというメリットがあります。

発泡タイプの最大の特長は、爽やかな飲み心地と味の良さです。特に、酸味の強いビタミンCなども、発泡タイプにすることで味がまろやかになり、酸味が苦手な方でも飲みやすくなります。さらに、水に溶かした際に発生する細かな泡には、飲みやすさだけでなく、体への吸収スピードにも関係があるといわれています。泡の効果によって胃での溶解が促進され、成分が効率よく吸収されやすくなる可能性があるのです。

ただし、注意しておきたい点もあります。発泡作用を生み出すための発泡剤や、風味を良くするための香料、甘味料などの添加物が含まれていることが多いため、添加物に敏感な方や、人工甘味料を避けたい方は成分をよく確認する必要があります。また、糖分が含まれている場合もあるため、糖質制限中の方は注意しましょう。

発泡タイプは「一回に一錠」といった形で摂取量があらかじめ決められていることが多く、摂取量の細かい調整がしにくいのがデメリットです。自分に合わせて量を変えたい場合は、粉末やカプセルなど他の形状も検討するとよいでしょう。

2-3 錠剤タイプ:コスパが良く持ち運びやすいが吸収率に注意が必要

錠剤タイプのビタミンサプリメントは、最も一般的な形態です。多くの場合はそのまま水で飲み込みますが、かみ砕いて味わえるチュアブル錠や、水に溶かして飲める溶解錠もあります。

錠剤タイプの最大のメリットは、コストパフォーマンスの良さと保存・携帯のしやすさです。一定量が凝縮されているため、長期間保存が可能で、旅行や外出先にも持ち運びやすいという特徴があります。また、多くの製品は1日あたりの摂取量が明確に決められているため、過不足なく摂取できます。

ただし、錠剤タイプは水に溶かしても完全には溶けないことが多く、液体と比べて消化吸収に時間がかかる可能性があります。特に胃腸の弱い方やお年寄りの方は、食後に摂取するなど、胃への負担を軽減する工夫が必要です。

3 ビタミンを効果的に摂取するタイミングとコツ

ビタミンを摂取するタイミングや方法によって、その効果や吸収率は大きく変わる可能性があります。ここでは、ビタミンを最も効果的に摂取するためのタイミングやコツについて解説します。

3-1 1回の吸収量に限界がある?分けて摂るのが効果的

ビタミンは一度に大量に摂取しても、体が吸収できる量には限界があります。特に水溶性ビタミンは、一度に摂り過ぎても余分な分は尿として排出されてしまいます。

例えば、ビタミンCの場合、一度に200mg以上摂取しても吸収率が低下するという研究結果があります。そのため、1日の摂取量を朝・昼・晩などに分けて摂ることで、体内での吸収効率を高められる可能性があります。

特に高用量のビタミンを摂取している場合は、1日2〜3回に分けて摂取することで、より効率的に体内に吸収されると考えられています。ただし、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は、体内に蓄積されやすい性質があるため、水溶性ビタミンのようにこまめに分けて摂る必要はそれほどありません。

ビタミンC吸収率:厚生労働省

食事から摂取したビタミン Cもいわゆるサプリメントから摂取したビタミン C も、その相対生体利用率に差異はなく、吸収率 は 200 mg/日程度までは 90% と高く、1g/日以上になると 50% 以下となる122)。

3-2 朝・夕などのタイミングで効率アップを狙う

ビタミンの種類によって、摂取するタイミングを工夫することで効果を高められる可能性があります。時間帯別に見ていきましょう。

朝食後は、エネルギー代謝に関わるビタミンB1・B2・B6やビタミンCをとるのがおすすめです。これらのビタミンは体がエネルギーを作るのを助ける働きがあり、一日の活動を支えるために役立ちます。また、朝は交感神経が優位になる時間帯で、代謝が活発になるため、水溶性ビタミンの吸収にも適しています。

昼食後は、食事から摂取した栄養素の吸収をサポートするビタミンB12や葉酸などの摂取が効果的です。これらは食べ物の消化・吸収・代謝に関わるため、食事とともに摂ることで相乗効果が期待できます。

夕食後は、体の修復や再生に関わるビタミンA、D、Eなどの脂溶性ビタミンの摂取が適しています。これらのビタミンは油と一緒に摂ることで吸収が高まるため、脂質を含むことが多い夕食後に摂るとよいでしょう。また、就寝中は体の修復・再生が行われる時間でもあるため、夕食後に摂ったビタミンがその働きを助けると考えられます。

3-3 空腹時と食後どちらが良い?成分別の最適タイミング

ビタミンの種類によって、空腹時と食後のどちらに摂取するのが良いかも異なります。最適なタイミングを把握しておきましょう。

水溶性ビタミン(C、B群)は、基本的に食事と一緒に摂取しても空腹時に摂取しても大きな差はないとされています。ただし、ビタミンB12などは胃酸が多い状態の方が吸収されやすいため、食事の30分ほど前に摂取すると効果的という意見もあります。

一方、脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は、脂肪と一緒に摂取することで吸収率が高まるため、油脂を含む食事と一緒に摂るのが理想的です。完全に空腹の状態では吸収率が低下する可能性があります。

また、鉄分はビタミンCと一緒に摂ると、吸収率が高まるという相乗効果も知られています。このように、複数の栄養素を組み合わせることで、お互いの吸収や効果を高め合うケースもあります。

体質や体調によっても最適なタイミングは異なるため、自分の体調や生活リズムに合わせて調整することが大切です。

4 ビタミンと相性のよい成分の組み合わせ

ビタミンの吸収率や効果を高めるためには、相性の良い成分と組み合わせて摂取することも重要です。ここでは、ビタミンと相性の良い成分の組み合わせについて解説します。

4-1 鉄分と同時摂取のメリット

ビタミンCと鉄分は非常に相性の良い組み合わせとして知られています。ビタミンCには鉄の吸収を助ける働きがあり、特に植物性の食品に含まれる鉄分(非ヘム鉄)の吸収率を高める効果があります。

一般に、植物由来の鉄分(非ヘム鉄)は動物性の鉄より吸収率が低いとされていますが、ビタミンCと一緒にとると吸収率が大きく向上することが知られています。そのため、鉄分のサプリメントを摂る際は、オレンジジュースなどビタミンCが豊富な飲み物と一緒に摂取すると効果的です。

特に、鉄分が不足しがちな女性や、動物性の食品を控えているベジタリアンの方にとって、この組み合わせは非常におすすめです。例えば、鉄分を含むほうれん草や納豆などを食べる際に、柑橘類やパプリカ、ブロッコリーといったビタミンCが豊富な食材を一緒に摂ることで、鉄の吸収率を高めることができます。

非ヘム鉄:明治

非ヘム鉄はビタミンCと一緒に摂ると体内に吸収されやすくなります。ただし、ビタミンCは加熱すると失われやすいので、いちご、グレープフルーツ、キウイフルーツなど生で食べられる果物を食後のデザートなどにプラスするか、じゃがいもやピーマンなど加熱してもビタミンCが壊れにくい食品を組み合わせるとよいでしょう。

4-2 ビオフラボノイドで吸収率アップ

ビオフラボノイドは、「ビタミンP」とも呼ばれる植物ポリフェノールの一種で、みかんの薄皮や白いすじ、ブルーベリー、そばの実、玉ねぎ、赤ワインなど、さまざまな食品に含まれています。このビオフラボノイドをビタミンCと一緒に摂取することで、抗酸化作用がさらに高まり、相乗的な健康効果が期待できます。

ビオフラボノイドには、ビタミンCを包み込んで安定させ、吸収を促進する働きがあります。そのため、ビタミンCが体内にとどまる時間が長くなり、効果を持続させる可能性があります。また、ビオフラボノイド自体も抗酸化作用を持っているため、ビタミンCと組み合わせることで、より強力な抗酸化効果が期待できます。

こうした効果を日々の食生活に取り入れるなら、みかんを白いすじごと食べたり、レモンを皮ごと料理に使ったりするのが、手軽な方法です。また、サプリメントを選ぶ際も、ビタミンCとビオフラボノイドが一緒に配合されている製品を選ぶと効果的です。

4-3 カルシウムやマグネシウムとの関係

ビタミンDはカルシウムやマグネシウムの吸収に深く関わっており、これらのミネラルと一緒に摂取することで効果を高め合います。

ビタミンDは、カルシウムを腸で吸収しやすくし、骨へ届けるのを助ける栄養素です。カルシウムだけを摂取しても、ビタミンDが不足していると十分に吸収されない可能性があるのです。特に、日光を浴びる機会が少ない方やお年寄りの方は、皮膚でのビタミンD合成量が低下しやすくなり、カルシウムが十分に吸収されにくくなるため、ビタミンDとカルシウムを組み合わせて摂取することが推奨されています。

また、マグネシウムはカルシウムが体でうまく働くのを助け、ビタミンDを活性化する働きも担っています。そのため、骨を強く保つためには、カルシウム・マグネシウム・ビタミンDの3つをバランスよく補うことが大切です。

これらの栄養素は、身近な食品からも取り入れやすいです。カルシウムは小魚や乳製品、マグネシウムは緑黄色野菜やナッツ類、ビタミンDはきのこやサーモンなど脂の多い魚に豊富です。これらの食品を一緒に食事に取り入れることで、骨のために欠かせない3栄養素をまとめて摂ることができます。サプリメントでも、これらの成分がバランスよく配合されたものを選ぶとよいでしょう。

ビタミンD :厚生労働省eJIM

腸内でのカルシウム(eJIMサイト内:一般向け・医療関係者向け)吸収を促進し、適切な血清カルシウムとリン酸塩濃度を維持することで、正常な骨のミネラル化を可能にし、低カルシウム性テタニー(筋肉の不随意の収縮、こむら返りや痙攣を引き起こす)を予防する。

5 安全にビタミンを摂取するための注意点

ビタミンは健康維持に欠かせない栄養素ですが、適切な摂取量や方法を守らないと、思わぬトラブルを引き起こす可能性もあります。ここでは、安全にビタミンを摂取するための注意点について解説します。

5-1 過剰摂取による副作用とリスク

- ・ビタミンAを大量にとると、頭痛・吐き気・めまい・肌の乾燥やかゆみ・肝臓への負担などが起こることがあります。妊娠中は胎児に影響するおそれがあるので、とり過ぎは避けましょう。

- ・ビタミンDをとり過ぎると、血液中のカルシウム値が上がり、腎結石や腎臓トラブルのリスクが高まります。サプリをいくつか組み合わせている場合は、知らないうちに摂取量が増えていないか確認が必要です。

- ・水に溶けるビタミン(ビタミンCやB群)は余分は尿に出やすいものの、大量にとると下痢や胃のムカつき、頭痛が出ることがあります。ビタミンCをとり過ぎると胃酸が増え、胃腸が弱い人は不調を感じやすくなります。

5-2 体質による個人差を考慮する

ビタミンの吸収率や効果は、個人の体質や健康状態によって大きく異なります。自分の体質や体調に合わせた摂取方法を選ぶことが大切です。

消化能力や腸内環境は個人差が大きく、同じビタミンを摂取しても吸収率に差が出ることがあります。特にお年寄りの方や消化器系の疾患がある方は、吸収率が低下している可能性があるため、医師や栄養士に相談して適切な摂取方法を選ぶことをおすすめします。

また、アレルギー体質の方は、サプリメントに含まれる添加物や原材料に注意が必要です。特に粉末タイプや発泡タイプには、香料や着色料、甘味料などが含まれていることが多いため、成分をよく確認しましょう。

さらに、服用中の薬とビタミンの相互作用にも注意が必要です。例えば、ビタミンKは血液凝固に関わるため、抗凝固薬を服用している方は摂取量に注意が必要です。また、一部の抗生物質はビタミンの吸収を阻害することがあります。

5-3 医師に相談すべきケースとは

ビタミンサプリメントは一般的に安全とされていますが、医師に相談してから摂取したほうが良い場合もあります。

妊娠中・授乳中の方は、胎児や乳児の発育に影響を与える可能性があるため、特に注意が必要です。葉酸などの一部のビタミンは妊娠中に積極的に摂ることが推奨されていますが、ビタミンAなどは過剰摂取に注意が必要です。

持病がある方や定期的に薬を服用している方は、ビタミンとの相互作用について医師や薬剤師に確認することが大切です。特に心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺疾患などの慢性疾患がある場合は注意が必要です。

手術を予定している方も、一部のビタミンやサプリメントが麻酔や出血に影響を与える可能性があるため、事前に医師に相談しましょう。通常、手術の2週間前からはビタミンEなど血液凝固に影響を与える可能性のあるサプリメントの摂取を控えるよう指示されることがあります。

また、何らかの異常を感じた場合は、すぐにビタミンの摂取を中止し、医療機関を受診することをおすすめします。健康維持のためのビタミン摂取が、逆に健康を損なうことのないよう、適切な判断を心がけましょう。

6 美容目的で続けたい人のビタミン習慣

ビタミンは美容面でも多くの効果が期待されており、肌の健康維持や美しさの向上に役立つ可能性があります。ここでは、美容目的でビタミンを摂取したい方向けに、効果的な選び方や続け方を解説します。

6-1 体質による個人差を考慮する

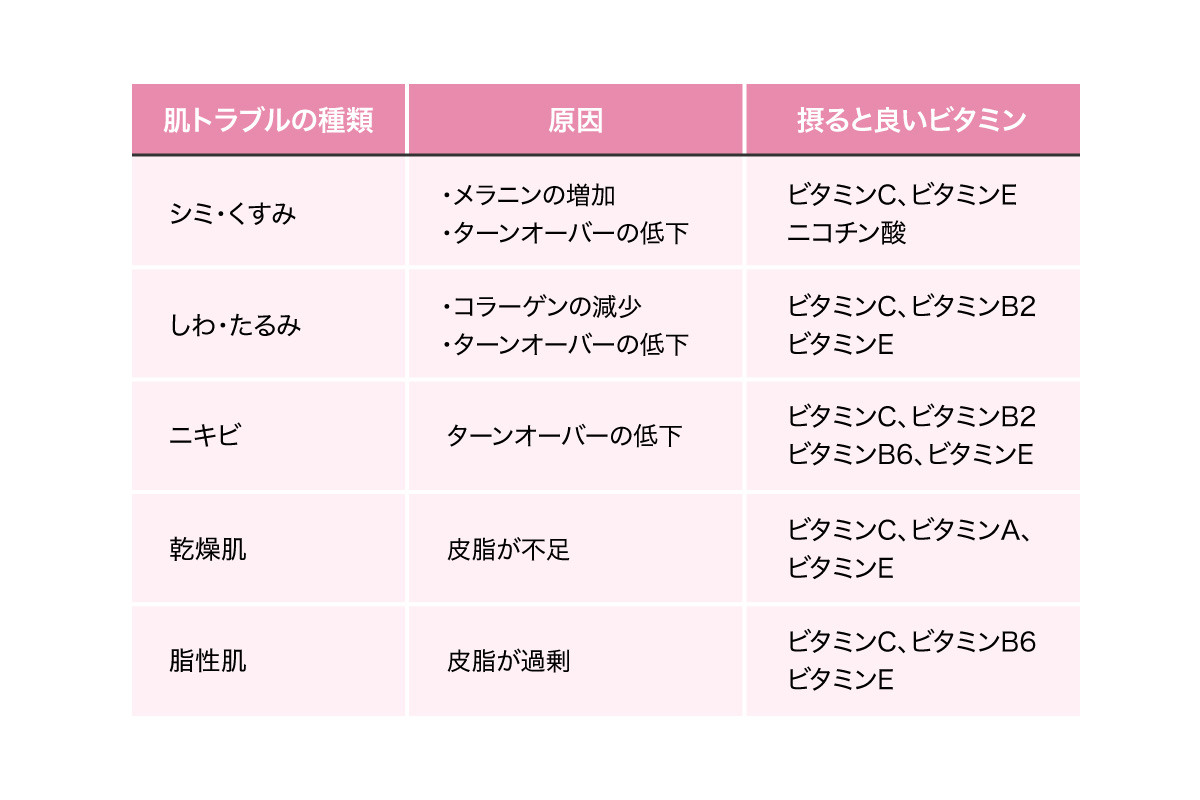

美容目的でビタミンを選ぶ際は、自分の肌の悩みや目的に合わせて選ぶことが大切です。

ビタミンCは、コラーゲンの生成を助け、肌の弾力維持に役立つとされています。また、強い抗酸化作用があり、紫外線などの外部刺激から肌を守る働きがあります。美白効果を期待する方や、ハリのある肌を目指す方におすすめです。

ビタミンEも強力な抗酸化作用を持ち、肌の老化防止に役立つとされています。乾燥肌の方や、エイジングケアを意識したい方には、ビタミンEを含む製品がおすすめです。特に、ビタミンCとビタミンEを組み合わせると、相乗効果で抗酸化力が高まるとされています。

ビタミンA(レチノール)は、肌のターンオーバーを正常化する働きがあり、ニキビや毛穴の開き、くすみなどの肌トラブルに効果が期待できます。ただし、クリームや美容液として肌に塗る場合、敏感肌の方は刺激を感じることもあるため、低濃度から始めることをおすすめします。

ビタミンB群の中でも、特にビタミンB6は皮脂の分泌バランスを整える働きがあり、ニキビに悩む方におすすめです。また、ビタミンB2やB3(ナイアシン)は、肌のバリア機能を高め、乾燥や炎症を防ぐ効果が期待できます。

6-2 初心者でも続けやすい摂取方法

ビタミン習慣を長く続けるためには、自分のライフスタイルに合った摂取方法を選ぶことが大切です。特に初心者の方は、以下のポイントを参考にしてみてください。

まずは少量から始めることをおすすめします。最初から大量に摂ると、体に負担がかかったり、副作用が出る可能性があります。特に脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は、体に蓄積されやすいため、推奨量を守ることが大切です。

味や飲みやすさを重視する方は、フレーバー付きの発泡タイプや、チュアブルタイプのビタミン剤から始めると続けやすいでしょう。ビタミンCの酸味が苦手な方でも、オレンジやレモン風味のものなら飲みやすいはずです。

毎日の習慣に組み込みやすいタイミングを選ぶことも大切です。例えば、朝の洗顔後や、食後の歯磨きの前など、毎日必ず行う習慣と結びつけると忘れにくくなります。スマートフォンのリマインダー機能を活用するのも良いでしょう。

また、無理なく続けられる価格帯の製品を選ぶことも大切です。美容効果は一朝一夕で現れるものではなく、長期的な継続が鍵となります。自分の予算に合った製品を選び、無理なく続けられるようにしましょう。

6-3 ワンランク上を目指すなら?サロン品質の選び方

より高い美容効果を求める場合は、サロン品質のビタミン製品を検討してみるのもおすすめです。サロン品質のビタミン製品は、一般的な市販品と比べて成分の濃度が比較的高く、吸収効率を高めるためにリポソーム化などの技術が用いられていることが多いので、同じ摂取量でも効きめを実感しやすい傾向があります。

また、サロン品質の製品には、ビタミンだけでなくミネラル、アミノ酸、植物由来のエキスなど、複数の美容成分が組み合わされた複合処方のものが多くあります。こうした成分が相互に作用し合うことで、より高い美容効果が期待できるのも大きな魅力です。

サロン品質の製品を選ぶ際は、単に価格が高いものを選ぶのではなく、自分の肌質や悩みに合った成分が含まれているか、製造元の信頼性はどうかなどを確認することが大切です。可能であれば、美容の専門家(エステティシャンや皮膚科医など)に相談して、自分に最適な製品を選ぶことをおすすめします。

まとめ

本記事では、ビタミンを水に溶かして飲む方法や注意点について詳しく解説してきました。ビタミンの種類や形状によって最適な摂取方法は異なりますが、適切な知識を持って選ぶことで、より効果的にビタミンを取り入れることができます。

- ・水溶性ビタミン(C、B群)は水に溶かして飲むことで吸収率が高まる可能性がある

- ・脂溶性ビタミン(A、D、E、K)は油脂と一緒に摂ることで効率よく吸収される

- ・粉末タイプは水に溶けやすく手軽だが、添加物に注意が必要

- ・発泡タイプは味が良く続けやすいが、甘味料などの添加物が含まれていることが多い

- ・錠剤タイプはコスパが良く保存しやすいが、完全に水に溶けないことがある

- ・ビタミンの吸収率を高めるには、1日の摂取量を分けたり、相性の良い成分と組み合わせるのが効果的

- ・過剰摂取には注意し、特に持病がある方や薬を服用中の方は医師に相談することが大切

あなたの健康状態や生活習慣、目的に合わせて最適なビタミン摂取方法を選び、継続的に取り入れることで、健康維持や美容効果を実感できるでしょう。まずは自分に合ったビタミン製品を見つけて、毎日の習慣に取り入れてみてはいかがでしょうか。